Tosca, ovvero Scarpia

Di tutte le arti la musica è quella più immateriale. Sì, servono strumenti che emettono suoni, servono coordinate ritmiche, servono conoscenze di fisica, si possono misurare i decibel di una orchestra, la voce esce da uno strumento umano che indica in quattro-sei categorie le tipologie: soprano, mezzosoprano, contralto, tenore, baritono, basso. Ma, tanto per fare un esempio, non tutti i tenori sono uguali; anche se Marcella Pobbe, la Tosca fisicamente più bella, ne avesse una considerazione diversa (“Gli uomini si dividono in tenori e… tutti gli altri”.

Il melodramma starebbe lì a fissare su un palcoscenico la realtà fisica di una musica messa a servizio di una storia, di un racconto. Ma qualunque provocazione di regista non riuscirà mai a “racchiudere” il senso di uno spettacolo musicale. L’appassionato metterà a confronto mille esempi diversi e andrà alla ricerca di quel difetto o di quella irripetibile emozione che ti dà “quella” voce, ma alla fine il “risultato” non è riproducibile se non nel misterioso baule della memoria.

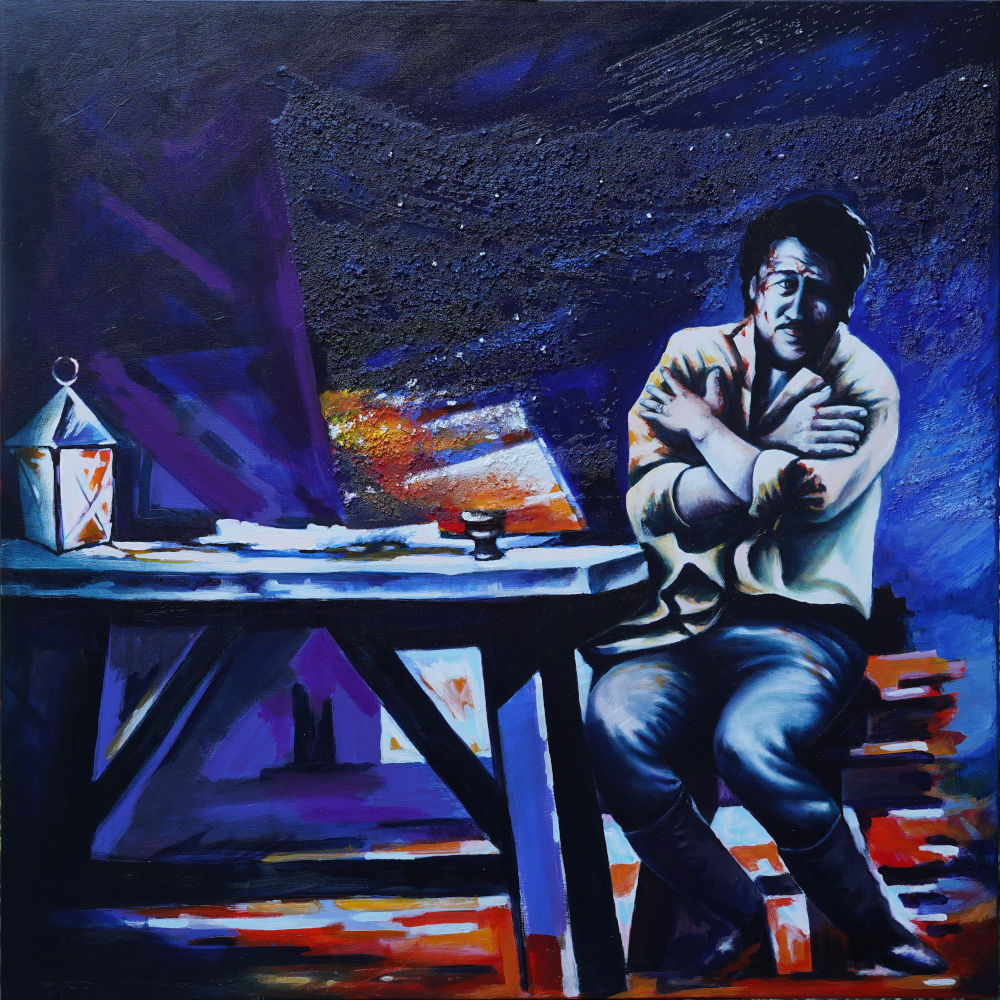

Leonildo Bocchino prova l’inosabile. Fissa con il pennello sulla tela lampi di luce e abissi d’ombre nella eccitazione provocata dalla riproduzione di una registrazione una volta si diceva fonografica. Il melomane più pazzo canta insieme al personaggio che ascolta e si eccita e si riscalda. Quante volte d’inverno ho trovato calore nel finale di Butterfly, elaborato nella mente e nel cuore mentre il disco girava, parafrasando nella gestualità solitaria il sogno di direttore d’orchestra.

Dipingere è come suonare, in entrambi i casi il risultato non è una somma, è invece un passaggio verso una dimensione immateriale: l’emozione.

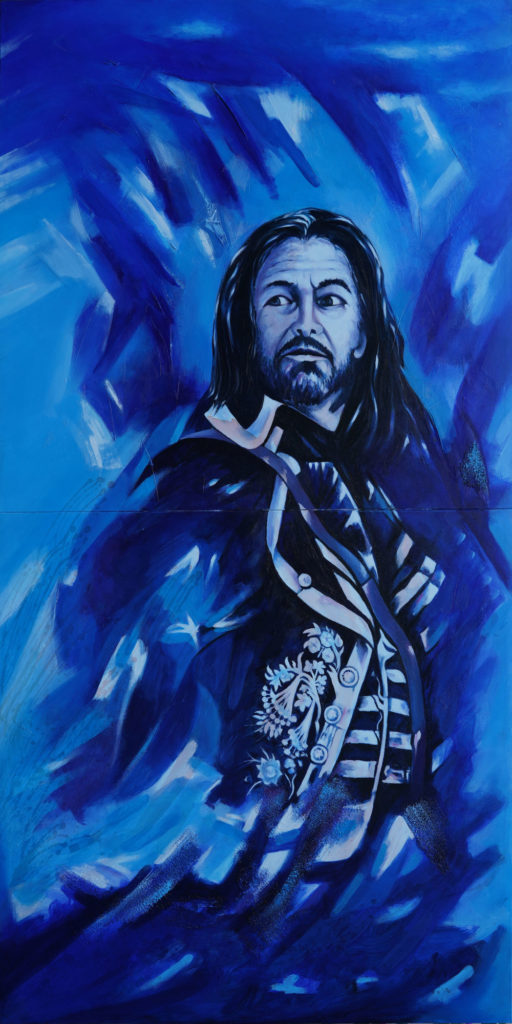

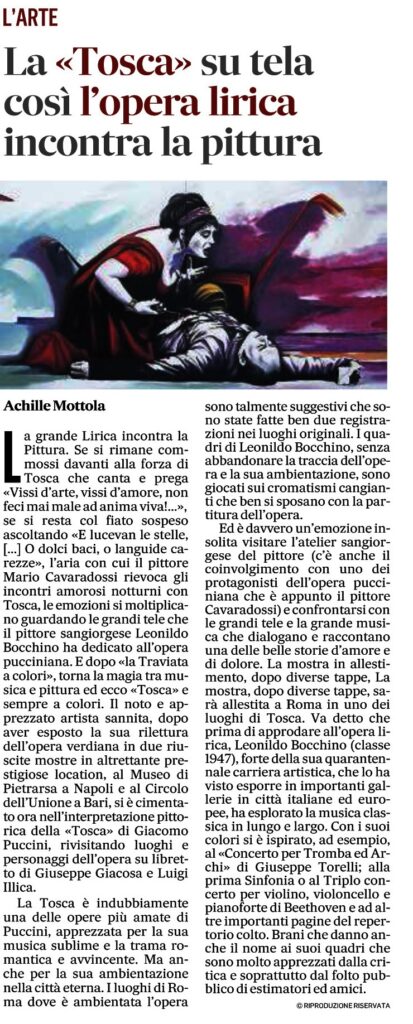

Dopo aver “squadrato” la Traviata di Verdi, Bocchino il temerario afferra pennelli e colori per portare su quadrati di tela che possono comporsi e scomporsi l’opera di Giacomo Puccini che chiude l’Ottocento per indicare le imminenti novità del “secolo inquieto”. Da Traviata a Tosca corrono meno di cinquant’anni, ma solo sul calendario appeso al muro. Giacomo Puccini scarta le stanchezze dei recitativi e affida alla musica il compito di “spiegare” le trame del racconto. La unitarietà del capolavoro sprizza dai primi accordi fino all’imprevedibile finale. La storia d’amore di Mario Cavaradossi e Floria Tosca è scritta da un terzo uomo, il barone capo della polizia Vitellio Scarpia. Non a caso gli amanti sono i classici tenore e soprano, ma il tessitore ha la voce del baritono, la voce di Iago. In Puccini Scarpia non si limita a fare da contrasto ai registri vocali degli amanti, ma agisce come regista e primattore di tutta la vicenda che l’opera racconta: da una sera a una mattina, da un tramonto a un’alba. A Roma, dalla chiesa di Sant’Andrea della Valle, a Palazzo Farnese, a Castel Sant’Angelo.

E’ Scarpia l’uomo del destino. Irrompe sulla scena come uno sconosciuto, con un tono che rimanda lontano gli abbandoni melodici del lungo duetto Tosca-Mario. E’ lui, Scarpia, che gira la pagina. Il potere esercitato per togliere la vita e per possedere.

La sua dichiarazione è nel canto disteso, mescolato ai cori di una funzione religiosa di grave solennità, un Te Deum. Vaneggia di possedere Tosca e conclude, mentre sta per attaccare il coro a cappella: “Tosca, tu mi fai dimenticare Iddio!”

Come finisce l’opera? Con un grido di Tosca, lanciatasi dalla terrazza di Castel Sant’Angelo: “Scarpia, davanti a Dio!”

I due punti della storia si ricongiungono all’idea di un Dio che è presente nella storia privata e che è usato con finalità diverse nelle intenzioni degli uomini.

Ora, mettiamoci nei panni del pittore. Leonildo Bocchino non osa accostarsi a Dio, né a quello della misericordia, né a quello della giustizia. E’ inevitabilmente soggiogato dalla storia d’amore dei due giovani artisti, il pittore e la cantante. Ma è sicuramente preso dalla personalità di Scarpia. Oso ritenere che la cura con cui lo ha immaginato giustifichi quanto appena detto.

Nella obiettiva difficoltà di afferrare le sembianze dei cantanti che hanno portato in scena i protagonisti di quest’opera (ancor oggi tra le più eseguite nel mondo, anche se c’è penuria di voci per Scarpia), Bocchino sceglie il volto di Maria Callas per Tosca. E’ un omaggio ad una artista unica ma che sulla scena poche volte ha fatto Tosca. Eppure nelle incisioni in commercio ancora oggi i suoi cofanetti vanno a ruba. L’edizione discografica di Tosca con Giuseppe Di Stefano e la direzione di Victor De Sabata resta insuperata.

Il quadro di Maria Callas, allora, è un tributo del pittore melomane ad una icona del Novecento musicale. Di qui la cura e il rispetto, si direbbe, di un volto aristocratico.

Per Scarpia Leonildo Bocchino non trascura certo il volto, ma si dilunga e quasi si compiace di vestirlo con gli attributi di una eleganza di potere. Il potere di vita e di morte. Lo Scarpia di Bocchino è un uomo di belle fattezze, elegante. La stessa impressione provai di fronte al costume di scena realizzato per Renato Bruson (uno Scarpia un po’ statico in scena), esposto insieme ad altri del guardaroba del Teatro dell’Opera, quando a Roma, nel 2003, fu data una Tosca moderna (Amore Disperato) immaginata dal bolognese Lucio Dalla.

Forse lo Scarpia di Bocchino è troppo bello per il pucciniano tradizionalista, memore del film dove il regista calcava la mano sulla volgarità già descritta con schifo da Cavaradossi nell’incontro con Cesare Angelotti fuggito da Castel Sant’Angelo (“Scarpia? Bigotto satiro che affina/ colle devote pratiche/ la foia libertina, e strumento/ al lascivo talento/ fa il confessore e il boia!”)

Se così è non è certo per la condivisione di un giudizio moralistico, ma per individuare nel personaggio il motore attorno a cui si svolge la storia. Che ha in Scarpia il primo snodo tragico. E’ lui il primo a morire, viene poi Mario e infine Tosca. Ma è Scarpia che lancia l’invocazione di Dio (“Tosca, mi fai dimenticare Iddio!”) ed è a Scarpia che Tosca dà appuntamento “avanti a Dio”.

Vittima della sua passione, Scarpia è chiamato da Tosca a far da testimone nel Tribunale Supremo.

Leonildo Bocchino evita toni da grand guignol. Ferma nella figura intera, con la ostentazione dei segni del potere, un uomo né santo e né eroe. E’ la musica che fa il resto. Il pittore ne è consapevole.

Mario Pedicini

Vieni a trovarmi presso lo Studio d'Arte a San Giorgio del Sannio. Solitamente mi trovi impegnato tra tele e colori ma non ho un orario definito e quindi ti chiedo di contattarmi per fissare un incontro.